若手SEが育つ!デザイン思考と屋根瓦方式の活用法

目次[非表示]

はじめに

NOPのパートナーブログをお読みいただいている皆様、こんにちは。ネットワンパートナーズ株式会社 セールスエンジニアリング部 小堀です。今回は筆者が主導している構築SI教育プロジェクトの背景と趣旨についてお話したいと思います。 ICT業界においては新卒社員をはじめとする若手SEの人材育成をどのように推進するかは大きな課題になっていると感じています。当社の取り組みについて企画・運営する側の視点をお伝えできればと思います。

TechDeskでの若手SE教育の課題とは

当社TechDeskでネットワークエンジニアとして働き始める新卒社員の多くは、学生時代にネットワーク機器を扱った経験がなく、入社後初めて触れることになります。彼らの業務知識のほぼすべてが入社後に行われた研修やドキュメントから得たものであるため、「お客様環境を理解することが難しい」、「構築現場の実情に即したQAができているか自信がない」といった不安を抱えながら業務をスタートすることになります。

また製品知識やテクノロジーの理解を深めるためには、自ら機器を実際に操作してみたり、簡易的なネットワークを構築してみるといった実践的な学びが不可欠ですが、実機操作経験の不足から「どうやって構築したらいいかわからない」と躊躇してしまう傾向も見られます。

これらの課題に対応するため、私たちは2022年に 「構築SI教育」 というプログラムを立ち上げました。主な目標は二つです。一つは、実際の構築現場での流れを理解し、顧客満足度の高いQA対応ができるようになること。もう一つはSEが独力で検証環境やPoC環境を構築し、活用できるようになることです。

構築SI教育プロジェクトとは?

この教育プログラムは、年次の近い先輩社員が後輩社員に教える形式で進められます。イメージとしては中学や高校の部活のようなもので、『入学してきた1年生に新2年生が部内ルールやしきたりを教える』といったところでしょう。新卒SE全員のスキルを底上げして、当社で取り扱う主力製品について最低限の操作ができるように配慮しています。

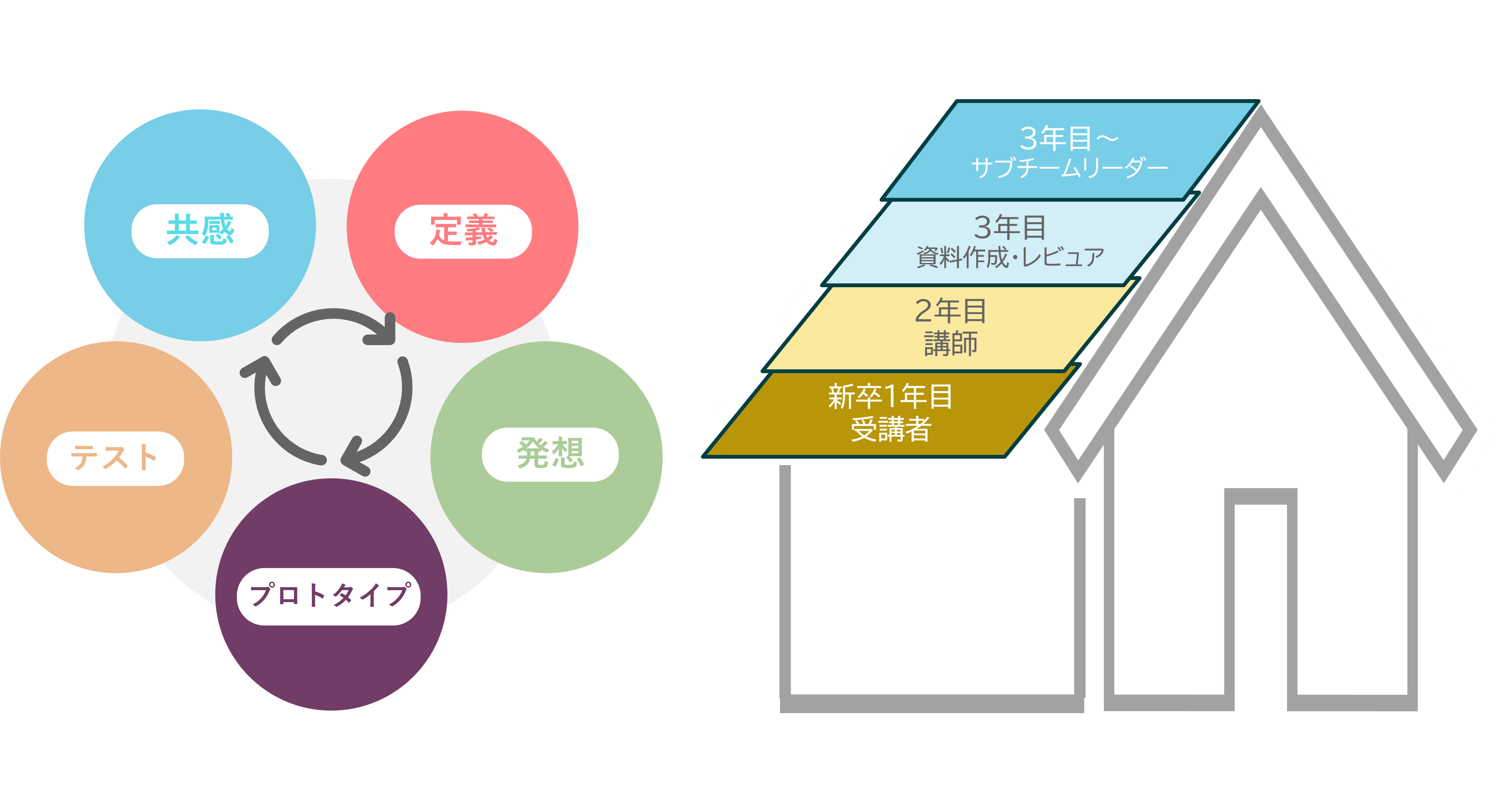

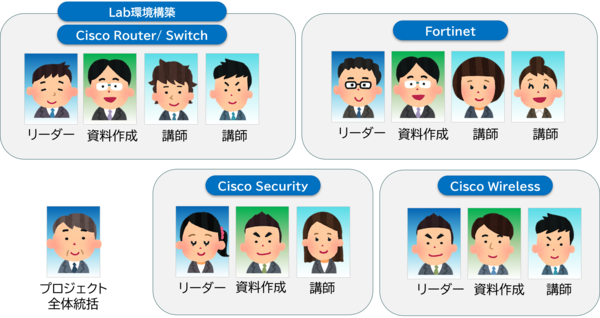

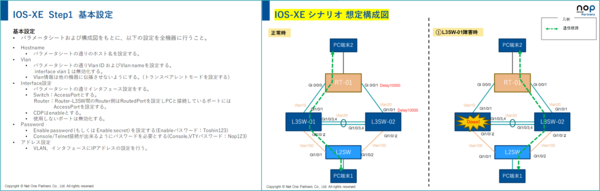

プロジェクトの特徴と体制について次の図でご紹介します。

図1 構築SI教育 特徴

図2 構築SI教育体制(FY24)

たとえば、Cisco Router/Switchチームでは、「機器にIPアドレスを設定する」、「EIGRPを設定してネットワーク情報の交換を確認する」といった講義シナリオを作成します。受講者はこの講義シナリオを通して、機器に設定するためには何をすべきか、確認するために何をすべきか、実際に機器がどのように動作するか等の操作を体験することができます。

また、検証や作業時に正しいふるまいができるよう、「パッチパネルの使い方」、「ホワイトボードにIPアドレス・構成図を書きながら作業を行う」といったお作法も伝授していきます。

このような実践的な教育を通じて知識が血肉となり、満足度の高いQA技術支援が提供できるようになることを目指しています。

図3 構築SI教育 シナリオ例

さて、この構築SI教育には特徴的な側面が2つあります。それは デザイン思考 の考え方を取り入れて改善を行い、屋根瓦方式 によって継続しているという点です。

まず、デザイン思考の活用について詳しく見ていきましょう。

デザイン思考を活用したアプローチ

デザイン思考とはユーザ中心の問題解決プロセスです。以下のステップを繰り返すことによって、”ユーザが真に求めているもの"を提供します。

- ユーザを観察することによって潜在的なニーズを理解する

- ブレインストーミング等でアイディアを創造する

- プロトタイプを作成し、テストとフィードバックを繰り返す

- 解決策を実装する

図4 デザイン思考

注:この図表は以下を参考に筆者が独自に作成したものです。

『はじめよう デザイン思考』. "序章「デザイン思考」の全体像を知る" 2018. 東京: 産業能率大学, P7-11

この “ユーザが真に求めているもの” を見定めることは意外と難しい作業です。よくある方法の一つが事後の満足度アンケートですが、先輩・後輩の関係だと忖度してしまうかもしれません。満足度は5点満点中4.5点あたりが付けられて「よかったです」のような当たり障りのない感想を得るにとどまってしまい、本当に役立ったのか、わからなくなってしまうでしょう。

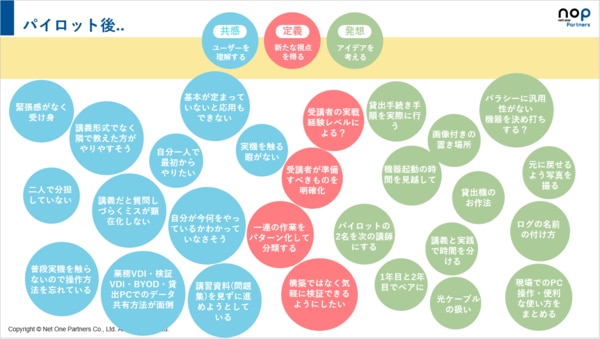

そこで構築SI教育プロジェクトでは、事後のアンケートだけでなく、パイロット・観察・インタビューを重視しています。これがデザイン思考の考えに基づいた特徴的なアプローチです。

パイロット

構築SI教育プロジェクトの講師を務めるのは主に2年目の社員です。業務経験は新卒社員よりも長いとはいえ、誰かにものごとを教えることに慣れているわけではありません。そのため本番講義の2~3ヶ月前にプロジェクト内サブチームや同期社員などに練習としてパイロット講義を行い、改善点を見つけ出し、本番講義に備えるというスケジュールを立ててプロジェクトを進めています。

観察

経験のある中堅社員・ベテラン社員がオブザーバーとして講義に参加し、講師・受講者両方の様子を第三者として観察します。すると、講師の話し方や間の取り方、ドキュメントの表現方法など、たくさんの改善点があることに気づきます。実際に筆者もあるパイロット講義にオブザーバーとして立ち会って、40個近くの指摘点をピックアップしたことがあります。

インタビュー

講義終了直後に30分ほど残ってもらい、受講者・講師を交えて気さくな雰囲気の中で会話します。ここでは講師の進め方や受講者の受講態度のダメ出しではなく、「次の世代の講義に向けて、どうしたらもっとわかりやすくなるかの意見が聞きたい」という気持ちで聞くのが大切です。

講義の緊張から解放された直後は、意外と感想を話したくなるものです。記憶が残っているうちに生の声を聞けるため、非常に重要視しています。

図5 観察・インタビューで得られた意見 の例

パイロット講義や本番講義において、観察とインタビューで得られた意見をリスト化して、すぐに取り掛かれそうなものや優先度が高いものに関しては即座に資料の修正を行い、講義内容の組み立てを再検討します。すぐに取り掛かれないものは次年度への持越し課題として記録に残しておきます。

この手法を構築SI教育に取り入れたのは、私自身がデザイン思考の研修を受けた直後でした。新しく学んだこの考え方を実務に活かせないかと考えていた時期と、教育開催の計画が重なり、教育プロジェクト全体をデザイン思考に基づいて組み立てることを決めました。タイミングとしては偶然の産物ですが、今のところうまくいっているようです。

この一連のプロセスは、単なる教育プログラムの改善にとどまらず、受講者と講師双方の成長を促す機会にもなっています。次の章で詳しくお話ししましょう。

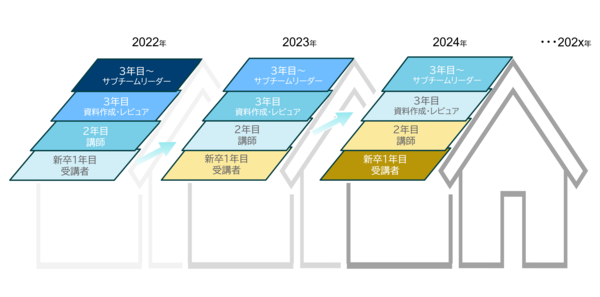

屋根瓦方式の教育体制

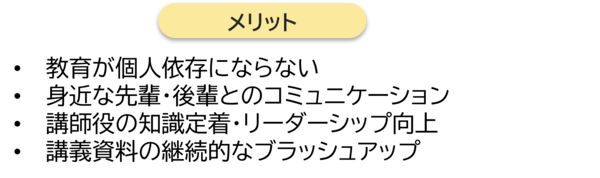

構築SI教育を受けた1年目SEは、翌年2年目になったら講師役を担います。講師役を行った2年目SEは、翌年3年目以降も講義資料作成、指導役、オブザーバー・レビュアーとしてプロジェクトに参加します。

このように教えられた人が教える側に回り、役割を変えながら教育が繰り返されることを 屋根瓦方式 と呼びます。医療現場などでよく使われる教育体制だそうです。この体制によって、先輩から後輩へ知識が受け継がれ、個人の知識と経験が組織全体の知識と経験へと変わっていきます。

図6 屋根瓦方式教育のメリット

図7 屋根瓦方式教育のイメージ

この屋根瓦方式の教育体制を採用することで新たに見えてきたことがあります。それは、構築SI教育プロジェクトを通して最も成長しているのは新卒1年目ではなく、2~3年目社員だということです。実際に「2年目に講師をやることになって改めて理解できた」という声をよく聞きます。

1年目は先輩から教えてもらう立場なので受け身でいればよかったのですが、2年目になると逆に教える側となるため、大きく意識を変える必要があります。 人に何かを教えるためには自分なりにものごとを理解していないとできませんし、相手に伝わるようにアウトプットも意識して準備をすることになります。3年目以上になるとプロジェクト内のサブチームリーダーとなって他のメンバーに指示を出すこともありますし、2年目講師から助言を求められることもあるので、より広い視点での活動を求められます。

なにより先輩社員としてのプライドがあります。後輩にみっともない姿は見せられないという思いは少なからずあるでしょう。そのプライドが向上心となり、成長に結びつくのだと思います。

このように講師役やサブチームリーダーを経験することは、若手SEにとって重要な成長機会だと捉えています。構築SI教育プログラムは、単なる技術教育を超えて、組織全体の成長と発展に寄与していると自負しています。

おわりに

デザイン思考を取り入れた改善のアプローチと、屋根瓦方式による継続的な知識継承により、新卒SEの技術力の向上はもちろん、先輩社員側にとっても教えることによる学びの深化、さらには組織全体での知識共有という多面的な効果を生み出しています。今後も構築SI教育プログラムを進化させ、より効果的な人材育成を目指していきたいと考えています。

■関連記事