チケットログを知的資産に~FAQ記事作成の取り組み~

目次[非表示]

- 1.はじめに

- 2.チケットとFAQ記事

- 3.チケットの選定

- 4.狙い処はどこか

- 5.知のレンガ(仮称)論

- 6.FAQ記事の体裁

- 7.実際の作成活動

- 8.おわりに

- 9.関連記事

はじめに

ネットワンパートナーズ株式会社(以下、当社という)は、主な商材に関するテクニカルナレッジを提供するためのお客様(パートナー企業様)限定の会員制サイト「NOP TECH INFO」を運営しています。本サイトは、当社のお客様の技術課題の解決を目指すもので、技術QA(以下、チケットという)を担当しているセールスエンジニアリング部の技術チーム 「TechDesk」 でも、2023年度からFAQ記事を作成することで役割の一端を担っています。本記事では、TechDeskが作成するFAQ記事(以下、FAQ記事という)の取り組みについて紹介します。

チケットとFAQ記事

TechDeskでは、年間4,000件を超えるチケットの対応を行っています。チケットを担当した技術者が、問われていることを読み解き、調べ、考え、整理してまとめた回答、およびパートナー企業様とのコミュニケーションのアーカイブ(ログ)は、「宝の山」にほかなりません。しかし、それを「知的資産」にするためには、定型で汎用性のあるものに成型する必要があります。鉱物資源で例えると、山から鉱石を採掘し、鉱物を抽出・製錬してインゴットにすることです。

一方、TechDeskの運用リードたる筆者としては、チケット件数を抑えて削減することも主要な課題です、もしパートナー企業様が求める情報が事前に公開されていれば、パートナー企業様が質問されることも、当社が回答を差し上げることも無いので、双方にとって有益なことでしょう。一般に、同じ製品と技術は同じように使われるため、疑問・質問も同じようなところに集中します。よって、チケットの中から、「これはよく問われそうだ」と予見するものを定型の技術解説文書であるFAQ記事をまとめることは、「知的資産」の創造とその利活用に直結するものと考えています 。

チケットの選定

FAQ記事の執筆者、特に若手技術者にとっては、どのチケットをFAQ記事の題材として選択(厳選)すべきか判断が難しいようです。その判断を容易にするために、「記事にすべきでないもの」を先に決めて、それでフィルタリングしたものから選定するという方法を採用しています。ウィキペディア(フリーの百科事典)にある「Wikipedia:ウィキペディアは何ではないか」という節に類似した考え方です。「記事にすべきでないもの」は、以下のとおりです。

- 公開情報に、そのものズバリな記載があるもの(例 回答がURLの提示だけで済む)

例: メーカーサイトの記事 - 問い合わせ元のパートナー企業様・案件だけに関わるもの、またはほかで問われることが無いもの

- メーカーや当社の内部情報(不開示)であるもの

これらをフィルタリングすると、FAQ記事の題材にするチケットは、以下のようなものになります。

- 公開情報であっても発見・到達が困難なもの、または知られていないもの

- 公開情報を複数組み合わせて判断が必要なもの

- メーカーに問い合わせて個別に得た情報(例 非開示情報)

- 情報に独地の知見を交えてまとめたもの(開示・非開示の情報ともに)

- 独自調査や実機検証によって得た知見

- たとえ「記事にすべきでないもの」に該当していても、当社の方針に資するもので、パートナー企業様に広く認知してほしいもの(開示制限のある情報は、違反の無い範囲・形で)

チケット管理システムの操作画面には、「NOP TECH INFO記事」をマークするフィールドが設けられています。担当したチケットのうち、FAQ記事の題材に適したものがあれば、ここに「記事化予定」をマークしておいて、あとで見返して選定するオペレーションが行われています。もちろん、マークした担当者とは別の者がFAQ記事を執筆しても構いません。

狙い処はどこか

FAQ記事は、チケットの中で問われる頻度の高いもの、事前解決や啓蒙を期待するものの回答を提示する点で、コールセンターの窓口サイトにある「よくある質問」と同類です。しかし、FAQ記事は技術解説文書であり、単なる質問に対する回答に留まらず、単独で読んでも学びのあるものにしたいところです。加えて、記述と表記の正確性 (例えば、情報処理試験の本文・設問文と同レベル) が求められます。そのようなことから、FAQ記事は「よくある質問」と狙い処が若干異なります。よくある質問、FAQ記事及びチケット(ログ)について整理したものを表1に示します 。

項目 |

よくある質問 |

FAQ記事 |

チケット(ログ) |

|---|---|---|---|

性質 |

一問一答 |

一問一記事 |

個別質問の回答 |

目的 |

|

|

|

作成 |

|

|

チケット管理システム(自動アーカイブ) |

情報量 |

|

|

全文記録(多い) |

汎用性 |

◎ |

○ |

△~×(顧客情報を含む) |

その他 |

|

|

|

知のレンガ(仮称)論

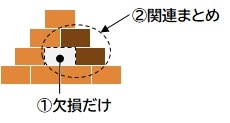

前述のとおり、FAQ記事は技術解説文書なので、単に質問と回答を載せただけでは不十分です。そうはいっても短編小説のような大作では、読み手にも書き手にも負担になります。では、どの程度の範囲でまとめれば良いのでしょうか。これについて、図1に示す、「知のレンガのモデル (仮称)」で説明します 。

図1 知のレンガ(仮称)のモデル

基本、パートナー企業様からの質問は一問一答であり、疑問・質問に対してピンポイントでの回答を求めています。図1のレンガの山(全体)は、パートナー企業様の「知」をイメージしており(実際はもっとたくさん積まれているでしょうが)、①を埋めるレンガを提供することがTechDeskの使命です。しかし、当社からの回答を基にして、パートナー企業様がエンド顧客様に説明するときには、①を含めた②のレンガ(一式)に言及しているはずです。であれば、FAQ記事は②についてヌケモレ無くまとまっている必要があります。逆に、ここに言及が無いと、FAQ記事が新たな質問を生んでしまう危険があります。

一方、FAQ記事は簡潔さも求められます。幸いなことに、情報の出展・裏付けのほとんどがメーカードキュメントにあるので、要約の説明に続いて当該URLのリンクを掲載することで「詳しくはウェブで!」と誘導することができます。

これらのことを念頭に置いて、FAQ記事が単なる項目の羅列と説明だけでなくストーリー性を持たせて、文書の初めから終わりまで後戻りすることなく一読すればさっと内容が理解できるもの、言わばコラム記事のような味付けで書けるようになれば、執筆者として一人前だと言えるでしょう。

ところで、レンガを積む話で有名なのは「3人の石工」で、ドラッガー著の「現代の経営(上)」に掲載されているエピソードです。この話は、旅人が3人の石工それぞれに「何をしているのですか?」と問うと、 1人目は「これで食べている」、2人目は「国で一番の仕事をしている」、3人目は「教会を建てている」と答えたというものです。これになぞらえて、もしTechDeskの執筆者が自身の仕事を問われたら、 3人目の石工の如く「社内外に活用する知的資産を創出している」と答えられる気概を持って取り組んでほしいと思っています。

FAQ記事の体裁

FAQ記事は、先人の執筆者によって章立てやハイセンスな装飾が施されていました。格調高い技術解説文書には、体裁を整えることも必要です。TechDeskでは、従来の取り組みを踏襲・補完し、次の章立てと記述内容としました。

- タイトル

質問の主題を簡潔・的確に書く(記事の題名)

タイトルの先頭には【 】内に製品カテゴリ(別途、規定)を書く。 - 質問文

タイトルよりも、分かりやすく直接に問う、“模範的な質問文” を書く。

例: ○○する方法について、教えてください。 - 概要

回答を俯瞰して理解するための概要(抄録)を書く。

※注意喚起、制限、又は前提条件などがあれば、ここに書く。 - 解説

回答を詳しく理解してもらうための解説を書く(解説は必ず設ける)。 - 補足

解説の理解を助けになる補足を書く(補足が不要な場合は、章を省略可)。 - 参考資料

本記事の参考になる情報、又は資料の参照先を書く(参考情報が不要な場合は、章を省略可)。 - 関連キーワード

NOP TECH INFOの記事検索向けにキーワードを追加する。

質問および回答に出現しない字句だが、当該字句で検索を行った際に、本記事に合致することが閲覧者の利益になると考えられる字句を列挙する(4~5個まで)。

字句の先頭には“#”(ハッシュタグ)を付け、字句間を全角の空白で区切る。

例: 記事に頭文字の省略形用語だけ出現する際に、完全綴りを置く。※TechDeskが作成した記事には、“#TechDesk” を付ける。

余談ですが、先のハイセンスな点の一つとして、章の題目の背景色を青(Royal Blue)にして、文字を白色の太字にしていることが挙げられます。これも踏襲しています。

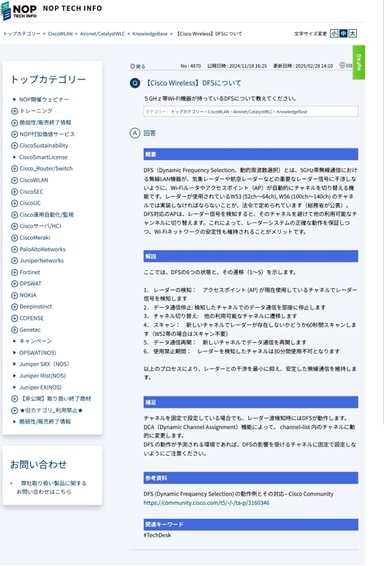

章立ての例として、「5GHz帯のWi-Fi機器が持っているDFSについて」のFAQ記事を図2に示します。

注 FAQ記事の登録先はNOP TECH INFO(会員制サイト)であり、アクセスはパートナー企業様の登録者に限定されています。

図2 FAQ記事の章立ての例

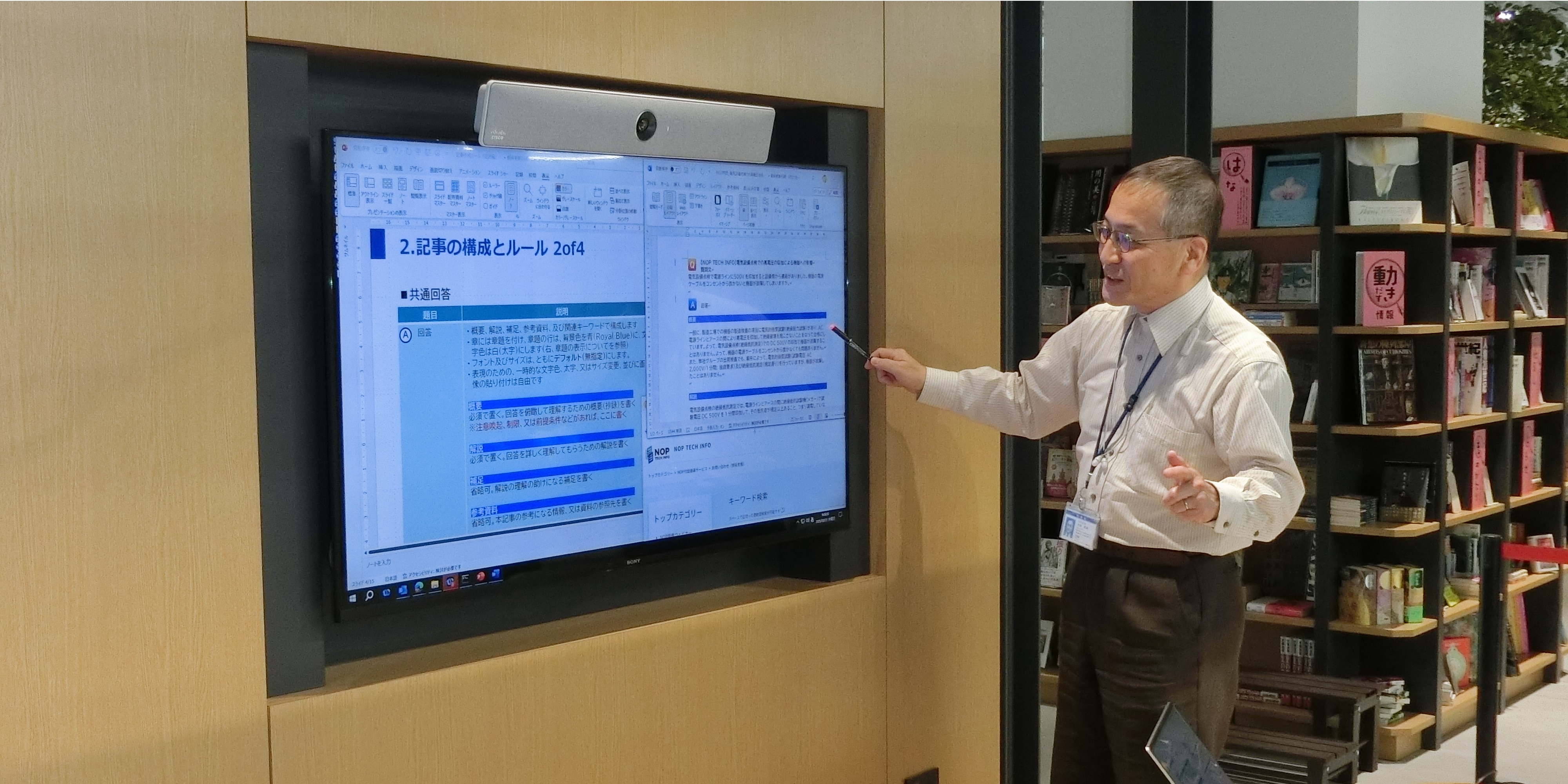

実際の作成活動

FAQ記事の作成活動は、表2に示すとおり、主に執筆者の個人ワークと、組織的なマネジメントである「レビュー会議」から構成されています。

ステップ |

担当者 |

備考 |

|---|---|---|

1. 題材の選定 |

執筆者 |

完了チケット(担当の自他を問わない)、特集する技術テーマほか |

2. 下書き作成 |

執筆者:課題の持ち込み(2点) ・FAQ記事(下書き) ・次のFAQ記事の題材(案) テクニカルリード:運営 ・課題の審議、意見交換 ・進捗確認 |

下書きのテンプレートはWord文書 |

3. レビュー会議 |

執筆者 |

「NOP TECH INFOナレッジ化定例」隔週・火曜に開催(1時間枠) |

|

4. 加筆・修正 |

校閲者 |

指摘事項の対応 |

5. 校閲 |

執筆者 |

主に記述・構面、補完的に技術面 |

6. 登録 |

執筆者 |

登録サイト:NOP TECH INFO |

7. 承認・公開 |

マネージャー |

TechDeskの若手技術者には、毎回のレビュー会議にFAQ記事(下書き)と次に執筆する題材(案)を持ち込んでもらっています。執筆は完了チケットの切り貼りではないので、月2件の目標はかなりの頑張りが必要です。それを数と質の両面で支えているのがレビュー会議です。運営するテクニカルリードは、この場が執筆者にとって「上から目線と尻叩きの管理」にならないように、かつ「知的資産の創作者」であることを実感できるように配慮しています。また、文書の書き方を対面で指導してもらえる場があることは、いまどき貴重なことです。

ちなみに筆者は校閲者であり、レビュー会議と校閲の二つの場面で、文書の記述と構成を確認しています。

おわりに

TechDeskが対応するチケットは、製品のメーカー数が限定されていても、その内容は「機種数×技術領域数×質問の観点(×ほかのカテゴリ)」の式になるため、多岐に渡ります。少数のFAQ記事の公開が、直ちにチケット総数の削減につながるとは思っていません。しかし、筆者が描いている構想(妄想?)は大きいので、まずはFAQ記事1,000件の公開を目指すとともに、今回取り上げた人海戦術によるものだけでなく、生成AIを活用してチケット管理システムのチケットログ(アーカイブ)からFAQ記事(下書き)を作成するアプローチも模索していきたいと考えています。もし、この記事をお読みいただいた方の中で、こうした技術的な知的資産にアクセスが出来ることに当社の価値を認めていただけるパートナー企業様がいらっしゃいましたら、ぜひ当社にご発注いただけると幸いです。合い見積もりだけでも歓迎いたします。