新卒社員の早期イネーブルメントに向けて~NOP流の取り組み~

アイキャッチ写真: ネットワン本社受付で(2025.6.19撮影)

はじめに

2025年6月、ネットワンパートナーズ株式会社(以下、当社またはNOP)に、営業職1名・技術職8名の計9名の新卒社員が配属されました。当社では新卒社員の受け入れ後、直ぐに業務に就かせるのではなく、「新卒OJT」と称して、新卒社員のためのオンボーディング~業務の導入教育(応用編)を行っています。この新卒OJTは、2021年度にセールスエンジニアリング部の各チームによる持ち回り方式で開始し、今年度で5年目を迎えました。事務局体制やカリキュラム編成も成熟期を迎えています。昨年度の実施内容については、以下の記事でご紹介していますので、ぜひご参照ください。

今年度は新卒OJTにおいて「早期イネーブルメント」が課題がとして提示され、事務局ではOJT期間の短縮と育成効果の向上の両立に取り組んでいます。本稿を書いているのは、ちょうどOJT期間の折り返し地点の7月下旬ですが、新卒OJTの企画とカリキュラム編成の要点についてご紹介します。

カリキュラムとコンセプト「イネーブルメント」

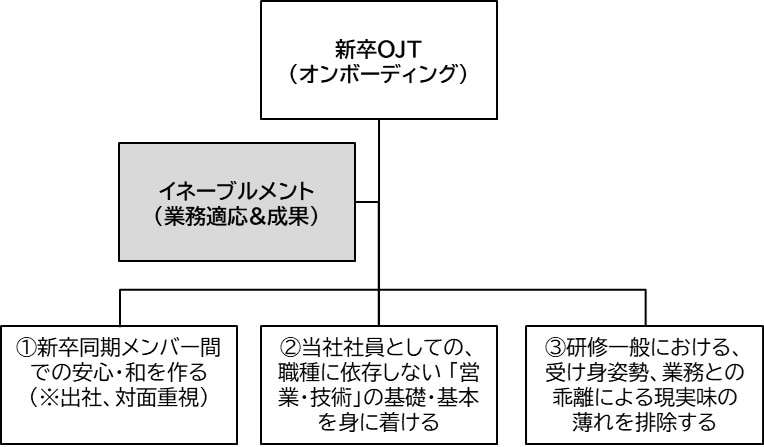

新卒OJTの目的は、図1に示すとおり3つあります(①~③)。これらは昨年度から変わっていませんが、今年度はとりわけイネーブルメント(業務適応&成果)の観点を強化してカリキュラム編成しています。

図1 新卒OJTの目的のモデル

イネーブルメントとは、チーム配属後に業務で成果を上げられるようにすることです。それを早期に実現するためには、事務局には短期間で新卒OJTの教育・訓練の効果を最大化することが求められます。そのためには、アクティブラーニング化が必須です。アクティブラーニングの要素としては、以下のような点が挙げられます。

受け身の排除

主体的・能動的な関与

対話的・探求的・問題解決型の学び

振り返りと共有 など

これらを踏まえ、カリキュラム編成では以下の施策に取り入れました。

施策1: OJT期間の短縮(例年4か月→今年度は3か月でチャレンジ)

施策2: 組織・業務説明 講義の自分ごと化

→質疑応答で主体的に情報を聞き出す仕組み

施策3: 受講前の準備と振り返りの徹底

→ロバート・ブリンカーホフ氏による研修の4:2:4法則の適用

施策4: BIZスキルのアセスメント試験(外部の研修会社による)

→弱点があれば補講(隙間座学)で強化

OJT期間を1か月短縮することによって詰め込み型カリキュラムになってはなりません。そこで、昨年度のカリキュラムから必須科目だけをゼロベースで取り込み、更に新科目を設置するも若干の余裕を確保しました。コンテンツを拡充して網羅的に学習させようとするあまり、新卒社員は覚えることで手一杯になり、更に飽きてしまって研修効果の低下を招くことは避けなければなりません。一般に、教育・研修の方針は常に「詰め込みとゆとり」の間を振り子のように揺れ続けるものですが、重要なのは「本質的な理解」であり、そこを自ら「思考する喜び」を引き出させる研修プログラムが最適であると考えます。

余談ですが、新卒OJTのカリキュラムを本格的に開始した2025年6月の中旬に、「文部科学省は次期指導要領が開始される2030年度以降に小中学校で使用する教科書の絞り込み(スリム化)を行い、カリキュラム・オーバーロードを回避して本質的な理解に重点を置く」との報道がありました。学校教育は、再び「ゆとり」側に振れ始めているようです。

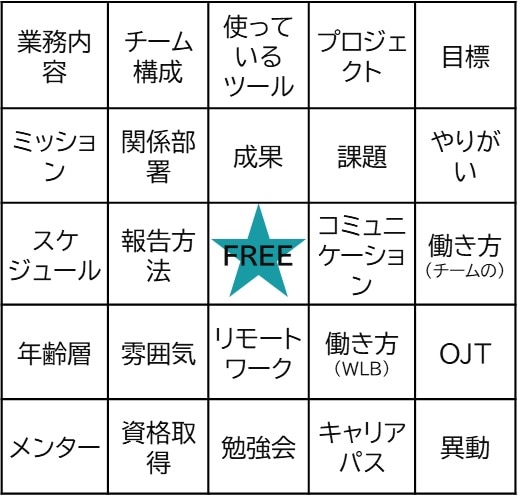

ここで、施策2「組織・業務説明 講義の自分ごと化」における仕組みについても補足しておきます。アクティブコミュニケーションの考えから積極的な質問を推奨するも、配属直後、それも初対面の管理職の方にはなかなか質問が出来るものではありません。そこで、図2のようなビンゴシートを用意し、講話に出てこなかった項目について質問してビンゴを完成させるという遊び心によるアプローチを取り入れました。

図2 新人研修ビンゴシート(5行×5列)

スケジュールと科目

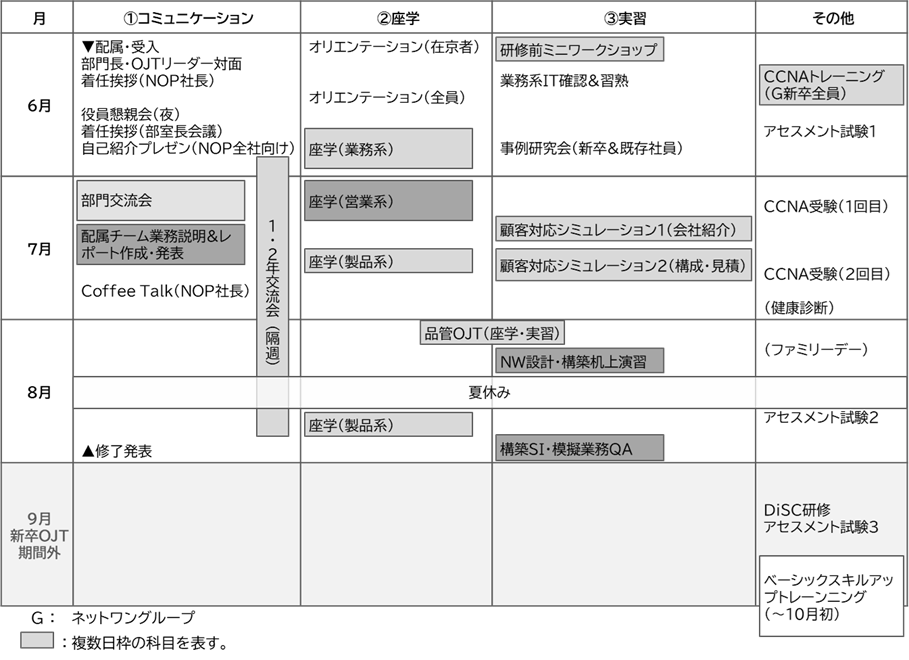

2025年度の新卒OJTのスケジュール(概要)と科目を図3に示します。OJT期間を1か月短縮しながらも、昨年度と大きく変わらないようにスケジュールを組むことは、毎年、新卒OJTを担当している事務局であっても、なかなか難易度が高いものです。

図3 2025年度 新卒OJTのスケジュールと科目(概要)

昨年度同様、朝9:00-10:00に業務整理とフォーカスする時間、夕方17:00-17:30に業務の振り返りの時間帯を設けています(施策3「受講前の準備と振り返りの徹底」のための時間確保)。社内申請等の処理、OJTリーダーへの日報・週報の作成と面談なども、この時間枠を使っています。そのほかのスケジュールのトピックとしては、次の取り組みがあります。

- CCNA受験

CCNA試験(合格必須)は、1回目と2回目(再試験)を全員7月の同じ日に受験させることにしました。これは、6月上旬のCCNAトレーニング(人事部主催)の受講効果が十分あるうちに、自習・フォローアップの時間を集中して設けることで合格率の向上を狙っています。同時に、試験勉強が他の講義・課題へ集中することを妨げないように配慮しています。 - 健康診断

7月末の指定日に全員に予約・受診してもらいます。受診によって講義等をばらばらと欠席されるのを避けるだけでなく、次年度以降も7月末前後での受診見込みによって一年の早いうちの受診と受診率100%の達成を目指しています。 - 夏休み及びほかのイベント

8月のお盆時期(指定日)に全員が夏季休暇を取得します。また、全社イベント(ファミリーデー)への自由参加にも配慮して、これらの日はカリキュラムを空けています。

なお、日程と諸事情によって、例年実施している特徴的な科目である「Interop Tokyo 2025見学&報告」と「西日本オフィス訪問」を組み込めなかったのは残念でした。Interop Tokyoは来年度の開催で見学してもらい、西日本オフィス訪問は9月以降に実施を検討しています。

新設科目について

2025年度に新設した科目(見直しを含む)は、次のとおりです。図3中、濃い網掛けをしているものが該当科目です。

- 配属チーム業務説明&レポート作成・発表

施策2「組織・業務説明 の講義の自分ごと化」に基づいて設けられた科目です。自身が配属される可能性がある全てのチーム(営業1チーム、技術8チーム)について、業務内容、配属後に新卒が担当する業務の説明を受け、自身のありたい姿と強化すべき点をレポートにまとめます。レポートは1人1チームを抽選で選び、指定フォーマットで資料を作成し、発表します。

昨年度に新設した「チーム取材&報告」はアクティブコミュニケーションと対外発表ドキュメントをまとめることを狙った大変有意義な科目でした。しかし、イネーブルメント面からは少し離れたものであったので、当該科目を再編したのが「配属チーム業務説明&レポート作成・発表」です。

※ 「チーム取材&報告」については、過去Blog記事の「段取りと完成形のセンスを磨く課題を~NOP流の取り組み2~」(冒頭で紹介)を参照してください。 - 営業座学

昨年度まで別立てで実施していた営業講話を営業部門の協力を得て全面的に再編し、新卒OJTのカリキュラムとして統合しました。当社の営業ビジネスモデル、主要パートナー企業様向けの営業活動、及び営業に必要なスキルなどについて体系的かつ実践的に学びます。 - NW設計構築机上演習+構築SI

NW設計・構築の机上演習と実機構築(当社テクニカルセンターのラボ使用習熟を含む)を設け、チーム配属後の業務実践に即、役立つようにします。

また、模擬業務QAは、構築SIを都合2グループに分けて実施する際の待機者向け科目で、昨年度は「顧客対応シミュレーション」の課題の一つとして実施していたものです。

なお、当初計画していたルータ・スイッチの実機演習は、当社施設の都合で見送りました。しかし幸いにも、 9月中旬以降で当社グループ全体向けに開催されるベーシックスキルアップトレーニングで同じ内容を受講する機会があり、こちらに全員申し込んでいます。

特論 企業の人材育成

ここで筆者が、企業の人材育成について徒然一人思っていることに触れておきたいと思います。企業の人材育成は、従来から次の3つの要素で構成されていると広く認識されています。

- 集合教育(OFF-JT)

- 現場教育(OJT)

①計画OJT・非計画OJT、②教える教育・教えない教育 - 自己啓発(SD; Self Development)

この構成は、いわば、OFF-JTで「いろは」(知識)を学び、OJTで「てにをは」(経験)を積み、それらからの内省を通じてSDの「自己探求」につなげることを意図しています。また3つの要素のうち、今も昔も、そしてこれからも「OJT」が中心的な役割を担うと考えられます。非マニュアル的な「定義が困難な知識」に裏付けられるスキルの継承がある限り、OFF-JTで全てを代替することは困難です。

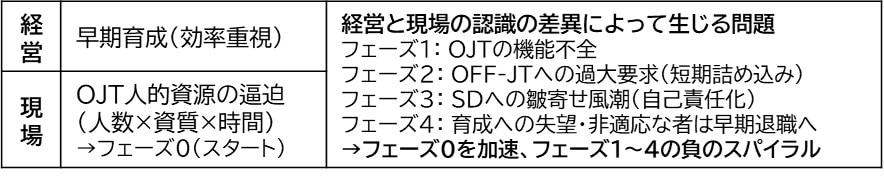

企業競争力の源泉である「コア人材」は、長期雇用による内部育成が必要ですが、近年、コア人材の喪失と再育成への「焦り」から、経営と現場との間で認識の差異が起きている可能性があります。人材育成に比較的長く関わらせていただいている筆者の感覚で整理すると、世の中の状況は図4のようになります。

図4 経営と現場の差異によって生じる問題

OJTが機能する現場を回復させることは重要な課題ですが、必ずしも従来型(たとえば昭和の時代)への回帰を求めるものではありません。回復への一つの考え方として、山内祐平先生が専門とする学問領域である「学習環境デザイン」が挙げられます。学習環境デザインとは、学習者を「能動的に学ぶ存在」として捉えながら、学習環境を幾つかの要素に分解し、それぞれを結びつけながらデザインしていく考え方です。ここでの要素は、「活動」「空間」「共同体」「人工物」という4つ(または、ハードウェア、ソフトウェア、マインドウェアの3つ)に分解する考えがあるようです。

学習環境デザインでは、「関係者がいつでもどこでも重層的に関われるような組織」が人材育成機能を発揮出来ることが重要であるとしています。当社が継続的に取り組んでいる「新卒OJT」は、まだ不十分ながらその体を成しており、今年度の取り組みテーマである「早期イネーブルメント」は、経営の育成ニーズに応えるものとして、一定の手応えを感じています。

おわりに

新卒OJTも後半を迎えて、会社にも新卒OJTの科目・課題にも慣れてきたところです。難易度の高い要求に対して、厳しい表情を見せながらも、新卒同期仲間と顔を付き合わせて取り組んでいる姿は、ほほえましくもあります。これからは、より実践的な課題が中心になってきますが、しっかり付いてきてほしいと願っています。

当社グループの新卒社員の全員がイノベーションセンターで新人研修を開始した4月頭、昨年度の新卒社員の一人が「もう今年の新卒社員の顔を見られましたか?」と聞いてきたので、「昨年の君たちがいるよ。」と笑って答えました。この1年間で、2年目社員の成長には目覚ましいものがありますし、昨年度の新卒メンバーがしっかりイネーブルメントされていることを実感している今日この頃です。

FY25新卒OJT事務局メンバー: セールスエンジニアリング部 第4チーム 内田、小堀、林、小林

写真 2025年度NOP新卒メンバーの皆さん

イノベーションセンター(netone valley)5階 WELCOME SHEETで(2025.6.20撮影)

後列: 豊田、高岡、梅原、荻、佐々野

前列: 大岡、岩崎、竹添、花井