百聞は一見に如かず! ~構築SIプロジェクトCisco Wireless編に参加して~

はじめに

ネットワンパートナーズ株式会社(以下、当社またはNOP)のパートナーブログをお読みいただいている皆様、はじめまして。弊社の若手SEが、日々の技術業務の中でどのように過ごしているかの一端について紹介する「Challenge Blog」記事の第8弾になります。ネットワークの勉強を始めて10か月の1年目メンバーである筆者が執筆します。今回は、第7回の記事では触れられなかった「構築SI教育プロジェクト Cisco Wireless編」について「百聞は一見に如かず!」の視点からご紹介します。第7回のブログ記事については次のリンク先をご参照ください。

構築SI教育プロジェクトとは?

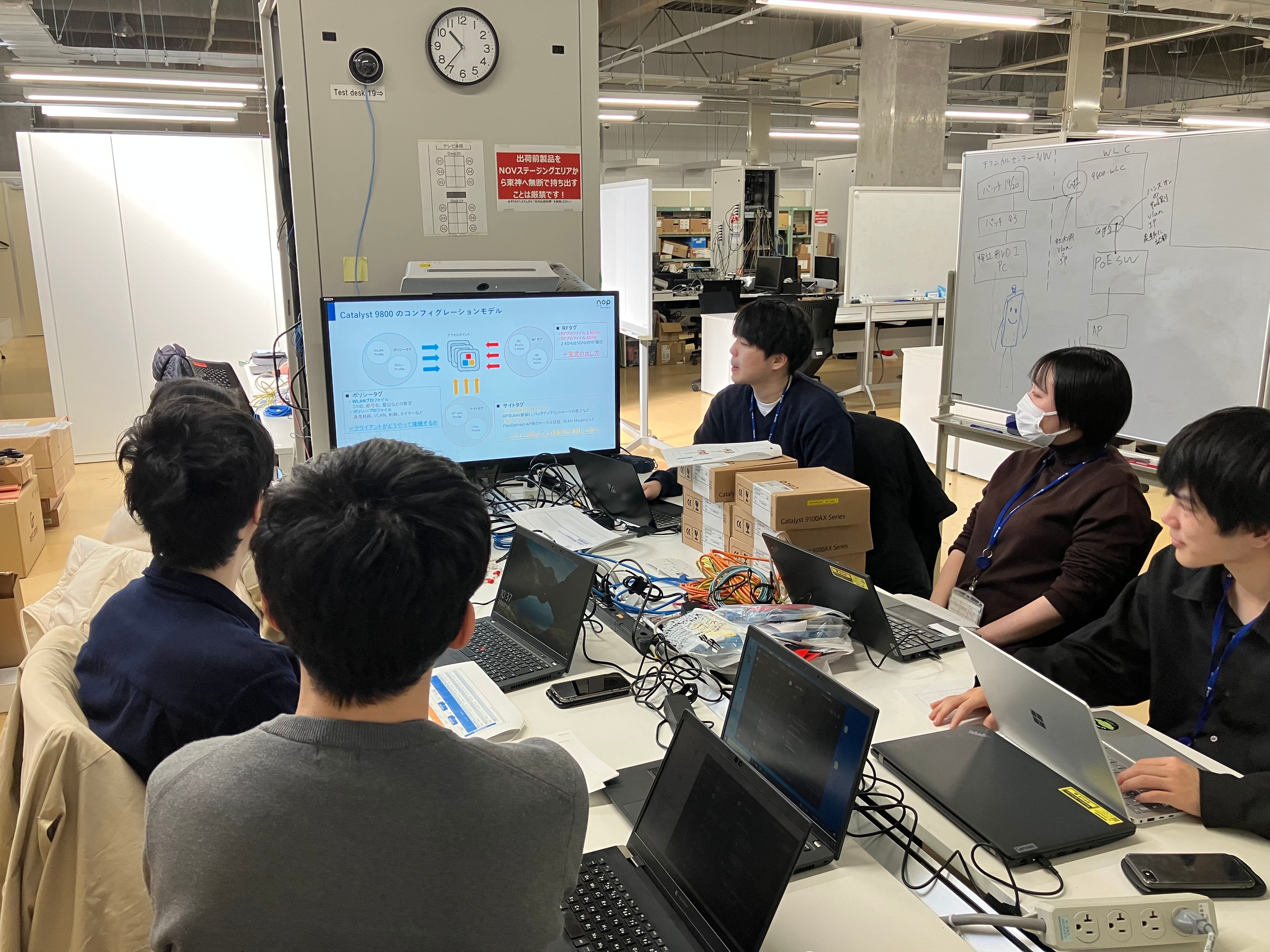

構築SI教育プロジェクトとは、主に諸先輩方が新人SEを対象に企画・実施する活動です。本プロジェクトは、実機を使った構築経験の蓄積や製品知識の向上により、日々のQA対応に活かすことを狙いとしています。本研修は、弊社の「テクニカルセンター」と呼ばれる製品の評価・検証作業を行っている技術研究施設内で開催されました。今回は「構築SI教育プロジェクト Cisco Wireless編」として、Cisco無線機器についての座学解説に加え、実際に無線環境を構築する演習を行いました。筆者は、この研修の受講者として参加しました。

座学編スタート!

本研修は、Cisco Wirelessの座学編からスタートしました。座学編では、Ciscoのワイヤレス製品のポートフォリオ、ワイヤレスコントローラーの機能や基本設定についての解説が行われました。製品ポートフォリオの紹介では、Ciscoのアクセスポイントやワイヤレスコントローラーの製品群についての説明がありました。筆者はTechDeskと呼ばれる技術チームでQA対応をしているのですが、この業務で関わった機器がほとんどでした。振り返ると、文系出身で1年前はネットワークの知識を微塵も持っていなかった頃を思えば、着実に知識が増えているということが実感しました。一方で、最新のワイヤレスコントローラーであるCWシリーズが登場したことにも触れられ、次々と新しい製品や技術が出てくるこの業界では絶えず学び続けなければいけないことも痛感しました。

基本設定についての説明では、実習編で設定を行うポリシータグ、サイトタグ及びRFタグの説明がありました。ここでは、それぞれのタグ中のプロファイルにある無数の構成要素を列挙するだけではなく、タグの特徴とよく使う構成要素について丁寧に解説していただきました。例えば、「ポリシータグは、クライアントがどう接続するかを設定するもの」と要点を一言で伝えていただけたので、実習で行う具体的な設定についてイメージすることができました。

実習編スタート!

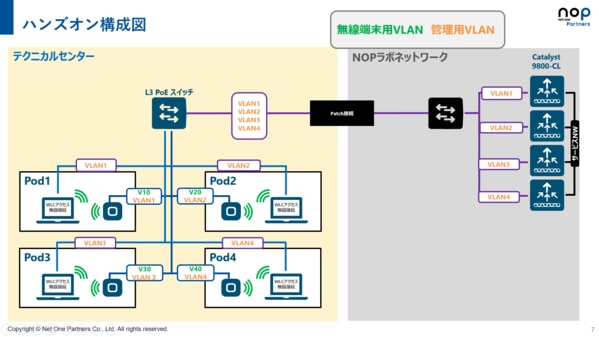

さて、座学編も終わり、実習編へと進みます。今回の課題は、ワイヤレスコントローラー(仮想版)、L3スイッチ、アクセスポイントを使用し、クライアント(スマートフォン)がアクセスポイントに接続するところまでを行うというものでした。構成図は図1の通りです。

図1 構成図

まず、仮想版のワイヤレスコントローラーを仮想化プラットフォーム上に立ち上げます。このように書くと簡単に聞こえますが、実際にはこの作業が意外と時間がかかりました。そもそも、仮想化プラットフォームに機器を立ち上げるというのは、筆者自身今回の演習が初めての経験だったことに加えて、仮想化プラットフォームにおける作業手順、実機器との接続先、細かい動作の仕組みなどを考慮しながら進める必要があり、大変でした。

加えて、テクニカルセンターでの環境では、検証VDIネットワークからNOPラボネットワークを経由して機器に接続し、目の前にない機器の設定を構成図を頼りに行わなければなりません。全体の構成を理解していなければ、どこに何の設定を行っているのかわからなってしまうというのが難しいところです。このあたりは、2年目の河原田先輩が 「Challenge Blog」 記事の第1弾の「エンジニアとしてラボ環境使用の “いろは「い」” とは」で説明していましたが、教わったとおりに完璧にこなすには、まだ場数を踏む必要がありそうです。先輩は、筆者がうまく設定ができていないときにも、即座に問題箇所を特定し解決していたので、経験値や知識量の違いを感じました。

環境の構築ができたところで、いよいよワイヤレスコントローラーに設定を入れていきます。ここで一番驚いたことはGUIの直感的な操作性でした。CLIではコマンドを一字も間違えずに正確に入力する必要がありましたが、GUIでは表示されている項目を選択するだけで設定が進められます。具体的には、ワークフローの画面の順序に従い、タグとプロファイルを設定していくだけで、座学編で学んだ無数の構成要素のうち必要な項目の設定を完了することができました。

この手軽さには本当に驚きましたが、設定をしていくだけの単純作業になりかねないので、機能や動作を理解して構成ごとに適切な選択を行うことが重要と感じました。

ワイヤレスコントローラー上の設定が完了し、ポリシータグで設定したSSIDにパスワードを入力すると、スマートフォンをアクセスポイントに接続することができました。この確認をもって実習は終了なのですが、この研修で一番感動したポイントを書いておきたいと思います。

それはアクセスポイントのLEDの点灯状態と色についてです。過去、TechDeskでのQA対応の際にLEDの色が表す機器の状態について聞かれたことがあり、メーカードキュメントに基づいて回答したことがありました。しかし、今回の実習でクライアントがアクセスポイントに関連づけられたときにLEDの色が緑色から青色へと変化したことを目にして、「接続した際にLEDの色が変わる」という机上の知識が実体験と結びついた瞬間は、何とも言い難い体験でした。

最後に

本記事では、TechDeskで日々QA対応を行っている筆者が、構築SIプロジェクトCisco Wireless編についてご紹介いたしました。

講師を務めてくださった先輩方には、設定がうまくいかなかった際も素早くトラブルシュートを行い、わかりやすく説明していただき、本当に感謝しています。

筆者自身、若手ということでこういったハンズオンを受ける機会が多いのですが、ハンズオンを有意義なものとするためには取り組み意欲と事前学習が必須です。日々のQA業務をより実りのある経験にするためにも、色々な機会に知識を増やし、一歩ずつ着実に努力していきたいと思います。本記事が、若手エンジニアの今を伝えることで、これからネットワークを学ばれる方や学んでいる方のお力になれましたら幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

■関連記事